李永明教授:方言“留声机”

—— 九旬老教授用60年抢记方言

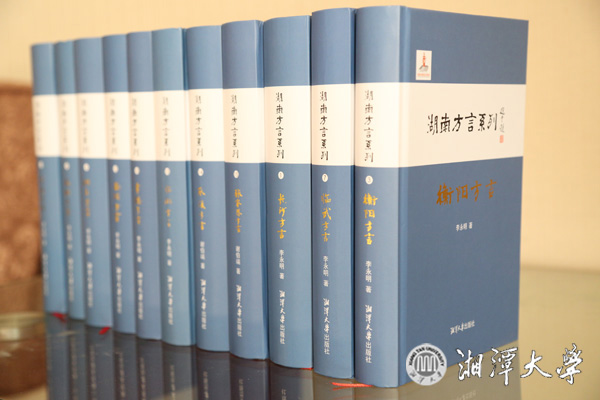

10月26日,李永明教授主编的《湖南方言系列丛书》首发式暨湖南方言研讨会举行。平日里衣着朴素的李永明穿得格外隆重,一身笔挺西装,系着银白色的领带,脸上满是欣喜。这一天,他等待了60年。

《湖南方言系列丛书》由国家出版基金资助、1946伟德官方网站出版社,计划出版16部,首发13部,包括12部湖南地方方言研究著作和1部文集,另有3本正在校对,丛书内容涵盖湖南长沙、衡阳、临武、湘潭等多个地区的方言,填补了湖南方言研究中的诸多空白。

“老一辈语言学家这样高龄还坚持做学术的大有人在,但一次性推出13本著作,且每一本著作都是亲力亲为的,目前学术界绝无仅有。”李永明的学生、湖南工程学院原党委书记谢伯端说。

留住乡音,铭记刻骨的乡愁

一个人与故乡最深刻直接的联系,便是那一口浓浓的乡音。李永明,拿起纸笔记下了一句句乡音,也记住了一笔笔乡愁。

今年90岁的李永明是广东潮汕地区人,出生于新加坡。一口潮州话,是他心中浓厚的乡愁。因此,他做的第一个关于方言的研究就是研究潮州话,并出版两本《潮州方言》。

1957年,李永明中山大学毕业后,被分配到湖南省衡阳市八中任教,1980年调入1946伟德官方网站中文系。离开家乡,抹不开的乡愁便缠绕在了心头。

“方言,抢救不了,只能抢记。”来到湖南,李永明开始研究他不懂的方言,他运用国际音标注音,从语音、词汇、语法、标音举例四方面记录各地乡音。

“尽管统一的语言有利于人们的交流,但说方言能让人们的关系更加亲近。”李永明笑着说,“在他乡漂泊的游子,听到一句家乡话的感受是多么亲切啊。”

李永明的后辈中有的住在新加坡,“以前在新加坡,很多人都是说潮州话的,那时潮州话还是家庭语言。到了现在,年轻一代们基本都说英语了,不会说国语,更不会说方言了。”切身的体会,让李永明意识到方言正逐渐消失。于是他就尽自己所能,抢记了一大批湖南方言。

铭记乡音,不忘乡愁。九旬教授李永明将他的一生都投入到了方言研究的事业中,六十年弹指一挥间,时光使他从意气风发的青年变成白发苍苍的老人。

一生只做了一件事,一件事做了六十年

与方言的60年,李永明爱恨交织。 “方言‘害’了我一辈子。”对于深爱的方言研究,李永明却说那是“害”。

因为方言研究属于冷门研究领域,李永明很清楚,执着于方言研究是一件“吃力不讨好”的事情,但他没有停止过对方言的研究,“一件事,要么不做,要做就做到底,不做好决不罢休。”凭着这份“决不罢休”的坚持和执着,他一做就是60年。

“方言‘捆’了我一辈子,动都动不了。一天到晚,从起床到睡觉,都是方言。”60年里,李永明的足迹遍及湖南各个方言地区。为了准确记录当地方言,李永明经常外出到田野间寻找最纯正的方言发音人。“一去就是一个多月,有学生的时候和学生一起去,没有学生就一个人。”

回忆方言调查,湖南方言的“十里不同音”让李永明印象深刻。湖南永州的一个地区,仅一桥之隔,桥两边的居民竟然无法沟通。这极大地引起了李永明的研究兴趣,通过调查,他才得知两岸的家族来源于不同地区,有一族是江西移民迁居,因此方言体系不一样,不能对话。

“发音中,‘f’和‘h’看嘴型无法分辨,就要问他是不是上齿咬下唇,咬就是‘f’,如果不咬就是‘h’。”方言的记录,是细致又繁琐的工作,李永明知道“要对后人负责”,因此记录绝不能出错。一遍遍地确认发音方法,一次次地翻阅资料,李永明用执拗的“犟脾气”记录下了难懂的方言,当起了方言“留声机”。

终于,李永明写成了《湖南方言系列丛书》,包括《长沙方言》《衡阳方言》《临武方言》《湘潭方言》等12本方言书,除了《辰溪方言》与《张家界方言》为谢伯端所著,其余10本都是李永明60年如一日潜心研究的心血,其中6本是李永明教授在退休后的25年里默默耕耘的成果。

“这次方言系列一出来我就松一口气了。”1992年退休直到现在,整整25年,他笔耕不辍,一直在写书、校对。

校对工作是《湖南方言系列》的诞生需要攻克的最大的难关。“有很多符号,电脑有时候容易打错,只能靠我一个字一个字地校对,一个符号一个符号地修改。”平日里看起来简单的校对工作,由于涉及国际音标,校对起来异常繁琐。校对工作足足花了李永明十年的时间。这十年里,他每天工作到凌晨两点才肯睡觉,“我做事情一定要告一段落才收场,时间不够用啊,只好向夜晚借了。”

生活“痴人”,不争俗名功利

旁人眼中,李永明是个“痴人”,方言方面他是内行专家,而在生活上他却是“外行人”。

“知多世事胸襟阔,阅尽人情眼界宽。”在李永明居住的“望月楼”的客厅内,挂着这样一副对联。

“望月楼”,是李永明对自己“陋室”的雅称,而客厅里的对联正是他阅尽人生的写照。

生活里,李永明清贫节俭。保姆刘赛莲刚到李永明家里时,不能理解一位老教授的生活竟然如此“贫穷”。“第一次见到李教授,就觉得奇怪,怎么一个教授还穿中学生的校服?”后来她才了解到李永明穿的衣服大部分别人不要的,他把衣服从垃圾桶里捡回来洗干净继续穿。

李永明的家中,客厅陈设十分简单,除去必需的座椅、电视等,便再无他物。书房内,满是李永明“痴情”的方言,过膝高的方言手稿整齐堆满地面,抽出其中一张,满是密密麻麻的红色批注。窗外的阳台上,摆着李永明闲暇时光里栽培的兰花。

边给兰花浇水,李永明边说:“以前我每个月64.5元的工资,要做调查,出版要贴钱,还要养活家里的6口人,我哪里顾得上自己的吃穿,这么多年,我早就习惯了。”

可对待学生,清贫的李永明可是相当阔绰。“那年在岳阳,李老师自己掏钱给七八个学生买鱼吃。”谢伯端回忆起学生时代说道。

“门前流水,清风明月,屋后山林,鸟语花香。”这是李永明为“望月楼”作的一首小诗,蕴涵着他淡泊名利、生活素雅的人生追求。物质享受和世俗虚名,从来都不是李永明追逐的目标,这位方言“痴人”,心中只有方言研究。

“我知道我写的书肯定是不赚钱的,一来出版社不愿意出版,二来一般人也不会看。”但是为了研究成果不被掩埋,在研究方言时,李永明常常跑到当地政府那里请求政府出资赞助他出书。

旁人难以理解的“丢面子”行为,在谢伯端看来却很可贵,他知道,这是老师对于方言研究的“痴情”所致。“退休后,李老师一个人走访乡间,默默地又坚持了25年。我们这些学生自愧不如。”

退休之后,李永明在香港定居,可为了方言书的出版,十多年来他频繁往返于香港与内地之间,每年自身在湘潭居住的时间长达半年。

对此,李永明的子女们刚开始是不支持的,子女不愿他如此劳累,认为父亲年纪渐长,应该安享晚年了。可李永明的心思早就扑在了他的方言书上,他这一辈子早就和方言牢牢地捆在了一起。“我不管旁人如何看我,做方言研究是我一生的事业。”

春秋轮转,漫漫六十载,李永明扎根在方言的泥土里,满载收获。“《湖南方言系列》就是我这辈子最大的收获了,这也是我这辈子唯一的一个系列。”

鍏ㄦ枃鎼滅储

鍏ㄦ枃鎼滅储